購買・調達部門はどのような仕事をしているのでしょうか?多くの方にとっては、決められた品目の発注業務をしている、というイメージが強いようです。

確かに発注業務は購買・調達部門の業務の一つです。

しかし、購買・調達部門が行っている業務はもっと多岐に渡ります。

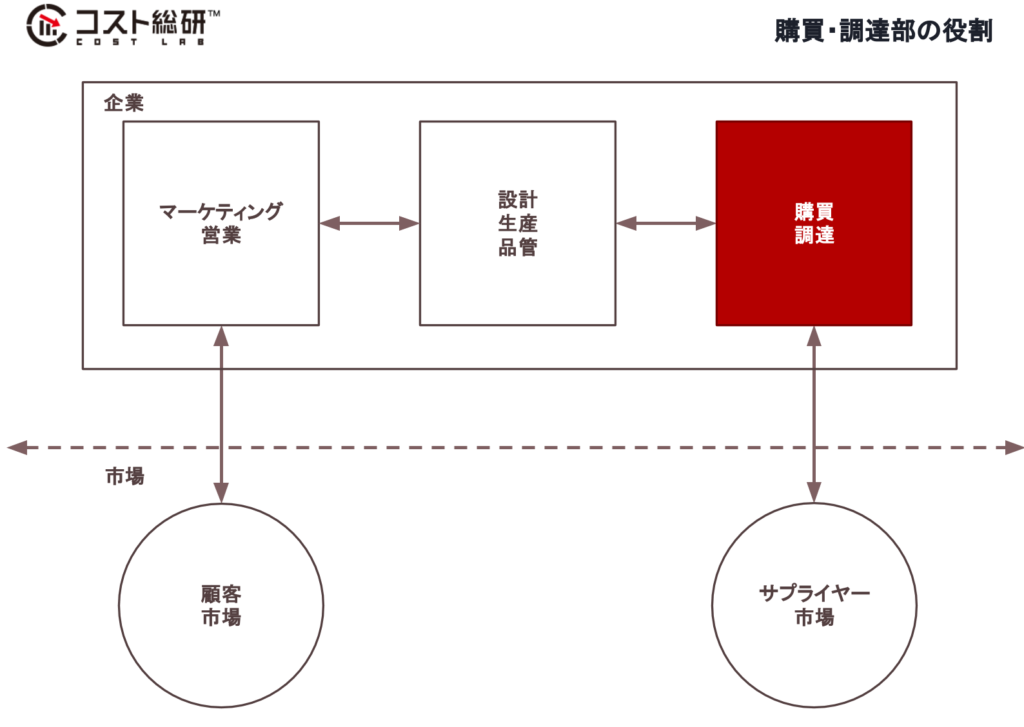

購買・調達部門の役割

購買・調達部門の役割を一言で説明すると、「あるべきコスト」を実現することです。

商品やサービスが開発されるときを例に説明します。

まず、マーケティング部門や営業部門が顧客市場を調査・ヒアリングし、顧客市場がどのような状態であるか、顧客市場のニーズは何であるかを把握します。そして、調査で得た顧客市場とニーズの情報を持って、設計・生産・品管部門とともに、どのような機能を持つ商品・サービスを開発するべきか検討します。すなわち、「あるべき機能」を設計するのです。

しかし、この段階での「あるべき機能」は、顧客市場とニーズをベースに設計しているので過剰な機能である場合が多いです。実際にその機能を持たせようとすると、コストパフォーマンスに見合わない機能が含まれていたり、そもそも予算をオーバーしてしまう場合もあります。

ここで購買・調達部門が登場します。

購買・調達部門は設計・生産・品管部門と対等な立場で議論し、設計された「あるべき機能」が本当に必要なものであるか、コストの観点から検討していきます。コストの観点から「あるべき機能」を最適化する役割ですね。この段階を越えるとマーケティング面からもコスト面からも「あるべき機能」(「何を」買うか)が最適化されたことになります。

そして、「あるべき機能」を満たす品目をできるだけ安くかつ低リスクで調達します。そのためには「誰から」「どうやって」買うかを明確にしていくことが必要となります。

まず、サプライヤー市場を調査・ヒアリングし、サプライヤー市場がどのような状態にあるか、サプライヤーとの力関係はどうであるかを把握します。また、外部の専門家の知見を取得して、VEファシリテーションに活用します。これらによって得た情報を元に最適な調達方法を立案し、実際に発注業務まで行います。

このように購買・調達部門の業務は発注業務に留まらず、戦略立案も行なっているのです。

改めて購買・調達部門の役割をまとめると

- 「何を」買うか

- 「誰から」買うか

- 「どうやって」買うか

を明確にし、「あるべきコスト」を設計する。そして、それを実現させること、となります。

調達部門の職務記述書(job description)

一般的な調達部門の業務記述書は以下のようなものになります。

- 戦略的な調達企画立案

- 調達予測と計画策定

- サプライヤー管理

- サプライヤー市場情報管理

- アウトソーシング先や下請け先管理

- サービスや商品の管理計画立案

- サービスや商品の購買管理

- 売買契約の管理

- 在庫管理と最適化

- 投資回収と投資循環の管理

- 価値分析と価値工学の適用

ここでは各業務について詳しくは説明しません。購買調達部、また調達コンサルタントが行う業務プロセスについては以下の記事で解説しております。